Ekaterina Volkova scrisse questa testimonianza tra il 1985 e il 1987, due anni prima della sua morte. Rimase in silenzio per quarant’anni sulle sue esperienze nel campo di concentramento di Ravensbrück. Queste sono le sue parole.

Mi chiamo Ekaterina Volkova. Tutti mi chiamavano Katya. Ho 71 anni. Per gran parte della mia vita, ho fatto finta che gli anni tra il 1942 e il 1945 non fossero mai accaduti. Ho cancellato quegli anni dalla mia memoria, come se stessi buttando via una fotografia bruciata. Ma ricordi come questi sono impossibili da cancellare. Rimangono sepolti in profondità, sanguinanti anche quando sorrido. Ora, sapendo che il mio tempo sta per scadere, devo parlare di ciò che accadde nelle segrete di Ravensbrück. Non per me stessa, ma per coloro che non sopravvissero.

Per coloro i cui nomi furono cancellati dagli archivi, i cui corpi furono cremati senza cerimonie e le cui voci furono messe a tacere per sempre. Questa è la mia storia, ed è anche la loro storia. Era l’agosto del 1942. Avevo 26 anni, ero un’infermiera dell’Armata Rossa. La nostra équipe medica fu catturata vicino a Smolensk dopo sette giorni di combattimenti ininterrotti.

Ho visto altre soldatesse fucilate ai bordi della strada semplicemente per aver osato indossare un’uniforme. I tedeschi lo consideravano “innaturale” per le donne. La punizione era immediata: una pallottola alla nuca, senza discussione né processo. Sono sopravvissuta a quella prima prova perché un ufficiale notò la Croce Rossa sulla mia uniforme lacera. Mi salvò. A volte, vorrei che non l’avesse fatto.

Fummo trasportate su camion merci per 11 giorni, senza acqua a sufficienza o spazio per sdraiarci, sentendo l’odore di urina e la disperazione di decine di altre donne incatenate come animali. Polacche, ucraine, bielorusse, russe, tutte arrestate per reati minori: nascondere cibo, ascoltare radio illegali o aiutare la parte “sbagliata” della guerra.

Quando arrivammo a Ravensbrück, credevo ancora che la mia formazione medica mi avrebbe salvato e che i tedeschi potessero aver bisogno di infermieri qualificati. Quanto ero ingenuo! All’alba del 12 agosto 1942, due guardie delle SS mi trascinarono fuori dal mio letto di legno nell’Edificio 10. Non dissero una parola; il loro silenzio era più terrificante di qualsiasi minaccia.

Mi trascinarono attraverso corridoi umidi fino a una scala di cemento che conduceva al seminterrato dell’ospedale del campo, un luogo che non compariva su nessuna mappa ufficiale della Croce Rossa. Il corridoio era lungo circa cinquanta metri, con il soffitto basso e l’acqua che gocciolava. C’erano nove pesanti porte di metallo. Attraverso le prime quattro, vidi donne scarne con gli occhi vuoti. Ma fu l’ultima porta a terrorizzarmi. C’era un numero scritto con il gesso bianco: 47.

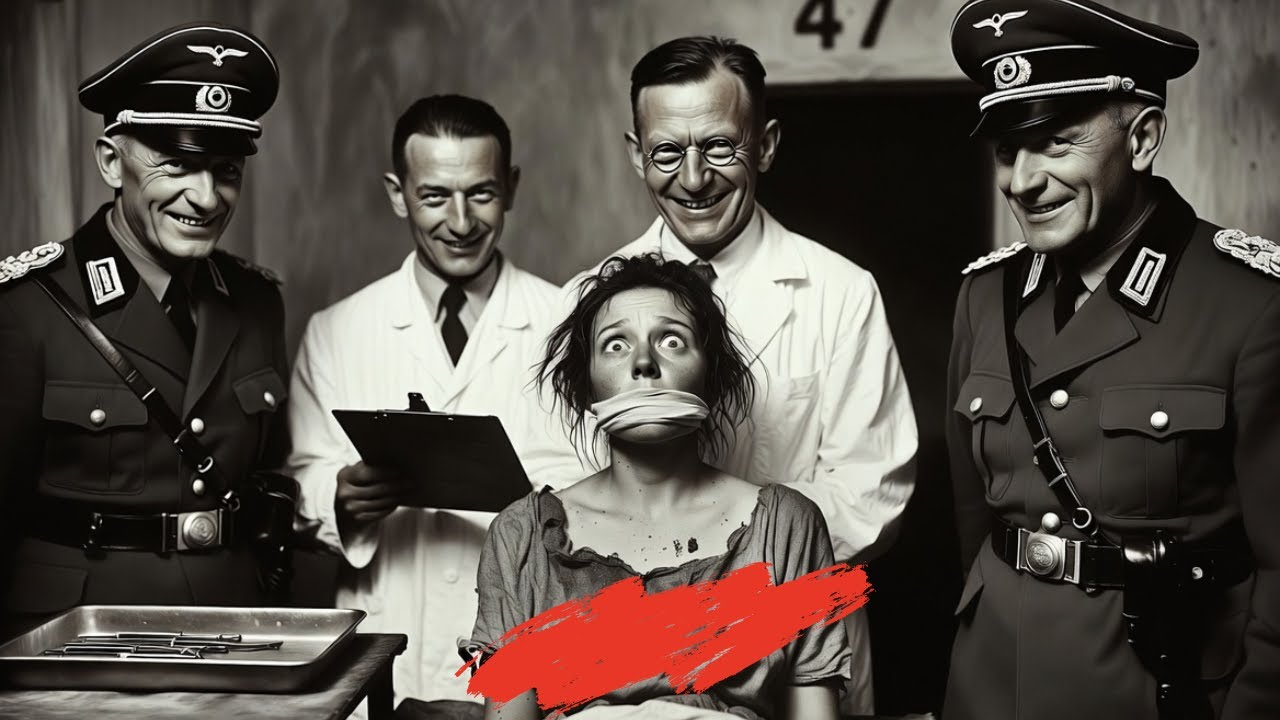

La guardia aprì la porta con due chiavi diverse. Il metallo scricchiolò, poi fui investita dal fetore: un miscuglio disgustoso di antisettico scadente, sangue vecchio, feci e sostanze chimiche che mi bruciavano le narici. Ero un’infermiera; conoscevo l’odore della morte, ma questo era l’odore dell’inferno. La stanza 47 era di circa 25 metri quadrati, con luci elettriche lampeggianti. Le pareti erano macchiate di sangue che nessuno si era preso la briga di pulire. Al centro c’era un tavolo operatorio di metallo con spesse cinghie di cuoio e un canale di drenaggio nel pavimento, come quelli di un mattatoio.

Il dottore stava aspettando. Non arrivò. Accese una sigaretta e indicò il tavolo come se fossi una cavia da laboratorio. In quel momento, mi resi conto che non ero lì per essere guarita; ero lì per essere sezionata, studiata, usata e poi scartata. Provai a chiedere cosa avrebbero fatto di me. Il dottore fece una risata secca e allegra. Fui spinta sul tavolo. In quel momento, la Katya che ero morì.

Mi legarono polsi e caviglie così strettamente che la circolazione sanguigna si bloccò. Eppure, urlai non per il dolore fisico, ma per l’orrore di essere trattato come un materiale “riciclabile”. Il medico scrisse sul suo taccuino: Caso 47A, di origine sovietica, età stimata 25-30 anni. Procedura: innesto osseo sperimentale.

Non c’era vera e propria anestesia. Un panno imbevuto di etere mi venne applicato brevemente sul viso, giusto il necessario per intorpidirmi, ma non abbastanza da farmi perdere conoscenza. Il medico voleva osservare la mia reazione al dolore. Mentre il bisturi mi tagliava la carne, sentii un’esplosione di dolore. Mi spruzzarono acqua ghiacciata sul viso per impedirmi di svenire. Il medico lavorò lentamente, incidendo strati di muscoli e segando fino all’osso.

Quando ebbero finito e mi riportarono in cella, non sentivo più la gamba destra sotto il ginocchio. La ferita era suturata con punti rudimentali, come uno straccio. Attraverso il sottile muro di cemento della cella adiacente, sentii piangere una donna polacca. Si chiamava Wanda Poltavska. Aveva vent’anni ed era già sopravvissuta a sei interventi chirurgici nella stanza 47.

Mi raccontò che circa 74 donne polacche venivano usate per esperimenti. I medici tedeschi stavano testando trattamenti per ferite infette, innesti ossei e per valutare la durata della sopravvivenza degli arti senza trasfusione di sangue. Ci usavano perché l’ideologia nazista classificava gli slavi come “subumani”, anime senza valore, e credeva che il loro sacrificio avrebbe aiutato i soldati “ariani” feriti.

Ne ho incontrate altre: Maria Kosmirchuk, a cui furono amputate le gambe per i test sulla gangrena gassosa; Edwiga Dzida, ai cui arti erano state impiantate schegge di vetro e legno per simulare le ferite di battaglia; e Barbara Petrzyk, di soli 16 anni, le cui gambe erano così deformi che camminava come una macchina rotta. C’era anche Zofia Munschka, che fu utilizzata nei test di sterilizzazione tramite radiazioni.

Fui riportato nella stanza 47 cinque volte. Mi asportarono un muscolo dalla coscia, mi iniettarono il tetano per monitorare eventuali convulsioni e misurarono la quantità di sangue che avevo perso. La quinta volta, ebbi un’infezione sistemica. Il medico ordinò ai suoi assistenti di trasferirmi in hospice.

Dovevo morire lì, ma Wanda convinse una guardia polacca a contrabbandare antibiotici a basso costo. Miracolosamente, sopravvissi. La febbre scese e l’infiammazione scomparve. Non camminerò mai più normalmente, né ballerò, ma ero vivo.

Nell’aprile del 1945, con l’avanzata dell’Armata Rossa, i nazisti iniziarono a distruggere le prove. Molte delle donne mutilate furono giustiziate con iniezioni di fenolo. Ma nel caos dell’evacuazione, fummo dimenticate. Quando i soldati sovietici liberarono il campo il 30 aprile 1945, non pesavo più di 38 chilogrammi.

Nel 1947, andai a Norimberga come testimone al processo dei medici. Camminai a zigzag verso il banco dei testimoni e mostrai ai giudici le mie gambe amputate. La mia voce tremava, ma descrissi ogni procedura.

Sto morendo ora, all’età di 71 anni, in un modesto appartamento a Mosca. Le gambe mi fanno ancora male nelle giornate fredde: un promemoria fisico che sopravvivere non significa uscirne indenni. La stanza 47 era solo uno dei tanti luoghi in cui l’umanità è stata sistematicamente sterminata. Moriamo una seconda volta quando le nostre storie vengono dimenticate o quando le persone negano l’Olocausto.

La mia ultima richiesta a chiunque ascolti queste parole: non lasciate che le nostre storie svaniscano nell’oblio. Ricordate la Stanza 47. Ricordate che l’umanità è fragile. Mi chiamo Ekaterina Volkova. Questa è la mia testimonianza. Non dimenticate.